KOMMENSIERUHIGNAEHER: Babak Saeds Installationen

Babak

Saed realisiert seine Installationen mit Vorliebe im öffentlichen Raum.

Die Arbeiten sind dabei temporäre, oder – im Sinne von Kunst am Bau –

permanente Installationen; Kunst im wirklichen Raum. Er ist ein

Konzeptkünstler, der mit dem Medium der Sprache arbeitet.

Babak

Saed realisiert seine Installationen mit Vorliebe im öffentlichen Raum.

Die Arbeiten sind dabei temporäre, oder – im Sinne von Kunst am Bau –

permanente Installationen; Kunst im wirklichen Raum. Er ist ein

Konzeptkünstler, der mit dem Medium der Sprache arbeitet. „Jede Installation nimmt inhaltlich Bezug auf das Hauptanliegen der jeweiligen Institutionen. Und gleichzeitig reagiert sie auf die vorhandene Architektur und stellt einen Dialog mit ihr her. Es gilt einerseits, sich in den Raum einzufügen, ihm andererseits aber Charakter zu geben. In meinen Arbeiten formuliere ich im Grunde immer wieder das Gleiche – dieses aber immer wieder auf neue Weise. Mein Thema ist Kommunikation“, sagt Babak Saed.

Treppen rauf und runter laufen

Das heißt nicht, dass der Betrachter der Werke diese sofort lesen kann, die Kommunikation sofort versteht. Er muss sich einarbeiten, oft Treppen rauf und runter laufen. Er liest immer wieder Neues, er hat Probleme beim Lesen, da die Ablesbarkeit nicht die des Deutens ist. Er benutzt die Sprache, die Buchstaben der Sprache, als rhetorische Figuren, als Metaphern, die dem Betrachter neue, innere Bilder eröffnen. Babak Saed spielt sozusagen mit dem „Memory-Code“, wie es die Neurobiologen heute nennen. Ideen, Gedanken und Erinnerungen flackern im Gehirn in Form elektrischer Signale umher. Bei der Lesbarkeit der Babak Saed’schen Kunstwerke wird der normale Ablauf gestört, es entstehen sozusagen immer neue Inhalte im Gehirn, da die Lesbarkeit sich nicht mehr nach dem Vertrauensschema richtet. Babak Saed verwirrt ebenso, wie er an uns Fragen stellt, die nicht als Fragen formuliert sind, sondern als Aussage fast den Charakter einer ex chatedra– Weisheit haben. Babak Saed versteht Texte immer als Fragen, als Fragen, die er an uns richtet. Er

kennt von seiner Kindheit an den Umgang mit Sprache und Buchstaben als

ein sehr bedeutsames Element der bildenden Kunst. Babak Saed ist im

islamischen Kulturraum aufgewachsen. Es sei an das Bilderverbot

erinnert, an die arabische und persische Kalligraphie, aber auch an die

moderne Form von textlicher, Buchstaben gebundener Aussagen im Bereich

der bildenden Künste: Rose Naumann, Joseph Kusuth, Jenny Holzer,

Lawrence Weiner und Thomas Locher. Die Kunsthistorikerin Barbara Weidle

verweist in ihrem Beitrag zu einer Installation von Babak Saed auch auf

die Textinfolaufbänder im Fernsehen oder an die Kommunikation per SMS.

Babak Saed bewegt sich in einer unglaublich modernen Sprachlichkeit,

deren Fähigkeit einer geordneten Linguistik von ihm ausgehoben wird.

Das verleiht den Arbeiten über die inhaltlichen Konnotationen einen

sehr spannenden Kontext.

Er

kennt von seiner Kindheit an den Umgang mit Sprache und Buchstaben als

ein sehr bedeutsames Element der bildenden Kunst. Babak Saed ist im

islamischen Kulturraum aufgewachsen. Es sei an das Bilderverbot

erinnert, an die arabische und persische Kalligraphie, aber auch an die

moderne Form von textlicher, Buchstaben gebundener Aussagen im Bereich

der bildenden Künste: Rose Naumann, Joseph Kusuth, Jenny Holzer,

Lawrence Weiner und Thomas Locher. Die Kunsthistorikerin Barbara Weidle

verweist in ihrem Beitrag zu einer Installation von Babak Saed auch auf

die Textinfolaufbänder im Fernsehen oder an die Kommunikation per SMS.

Babak Saed bewegt sich in einer unglaublich modernen Sprachlichkeit,

deren Fähigkeit einer geordneten Linguistik von ihm ausgehoben wird.

Das verleiht den Arbeiten über die inhaltlichen Konnotationen einen

sehr spannenden Kontext.Der Hahnenschrei in dreißig Sprachen

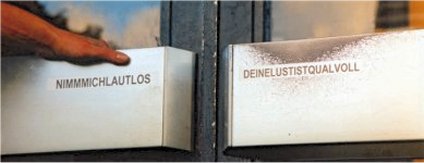

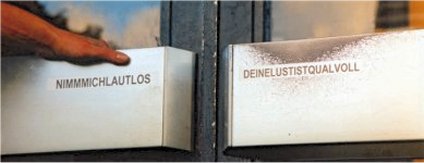

Seine Arbeit in der Deutschen Welle in Bonn ist audiovisuell: Sie besteht aus zwei Sätzen und einem akustischen Teil. Die Schriftzüge sind auf zwei gegenüberliegenden Wänden angebracht. Unter einem der beiden Sätze ist ein Drucktaster installiert. Beim Drücken hört man dreißig Mal den Hahnenschrei – in 30 verschiedenen Sprachen. In den hier ausgewählten Sprachen strahlt die Deutsche Welle ihr Programm aus. Die Sätze lauten: KOMMENSIERUHIGNAEHER und GEHENSIERUHIGRUEBER. Die lautmalenden Bildungen sind durch den in allen Sprachen sehr unterschiedlichen Hahnenschrei in dieser spezifischen Art der menschlichen Wahrnehmung verankert. Saed weiß, dass wir dieselbe Welt anders wahrnehmen und sie verschieden interpretieren, je nach dem kulturellen Hintergrund und unserer Identität. Deshalb versteht er diese Arbeit als ein Symbol für unsere Alternität.

2007 erarbeitet Babak Saed eine Schriftinstallation, After Babel, an den Glasfassaden der Akademie der Künste am Pariser Platz in Berlin. Die berühmte Glasfassade wird in vielen Sprachen und unterschiedlichen Schriften mit vielen Sätzen zu einer farbenprächtigen Weltkarte aus Sprachen transformiert, um so den Zusammenhang von Identität, Gemeinschaft und Sprache aufzuzeigen. Dabei fragt sich Babak Saed: „Ist Sprache ein Mittel der Ausgrenzung, der Annäherung oder der Integration?“ Wir können weiter formulieren, ist die gleiche Sprache hinderlich, wenn es ums Verstehen geht, ist der Blick durch eine andere Sprache auf die eigene Sprache nicht vielleicht die richtige Voraussetzung, um die Möglichkeiten der Sprache neu zu eruieren?

Kleine Nische ohne Wiederholungen

Babak Saed hat sich eine kleine Nische innerhalb der bildenden Künste ausgesucht. Dennoch ist der Betrachter immer wieder überrascht, dass er so variantenreich auf die neuen Umgebungen eingehen kann, dass sich Wiederholungen nahezu ausschließen. Babak Saed als Konzeptkünstler geht stark über die Rationalität, die der Worte und der Sprache, die er zu Gunsten einer irrationalen Lesbarkeit auflöst. Dadurch baut er ungeheure inhaltliche, aber auch formale Spannungen auf. Die Schwierigkeit des Lesens bewirkt beim Betrachter, dass er immer wieder neu ansetzen muss, dass er immer wieder anders liest, oder dass er geradezu unterschiedliche Worte aus den vorgegebenen Sätzen herauslesen kann. So entsteht eine Mehrdeutigkeit der Aussage, jeweils dort, wo der

Betrachter zur schnelleren und besseren Erfassung des Textes selbst die

Worte wieder trennt und sich langsam neu erarbeitet. Dies führt zu

einer neuen Sichtweise, einem neuen Verständnis, einer anderen

Vieldeutigkeit. Dieses Element der Variabilität verhindert den

Phrasencharakter seiner Aussagen. Babak Saed sucht nicht Sprichwörter,

Redensarten, er sucht keine Funktionsgefüge, keine Zwillingsformen,

keine rhetorischen Figuren. Er liebt stattdessen die Metapher.

So entsteht eine Mehrdeutigkeit der Aussage, jeweils dort, wo der

Betrachter zur schnelleren und besseren Erfassung des Textes selbst die

Worte wieder trennt und sich langsam neu erarbeitet. Dies führt zu

einer neuen Sichtweise, einem neuen Verständnis, einer anderen

Vieldeutigkeit. Dieses Element der Variabilität verhindert den

Phrasencharakter seiner Aussagen. Babak Saed sucht nicht Sprichwörter,

Redensarten, er sucht keine Funktionsgefüge, keine Zwillingsformen,

keine rhetorischen Figuren. Er liebt stattdessen die Metapher.

Schlagkräftige Konzentrate

Seine Worte und Wortsetzungen sind wahrhaftig Bilder, die einen ausgesprochen großen Realismus in sich tragen, obwohl sie sich auf die abstrakte Form der Verabredung der Buchstaben, der lateinischen Buchstaben, verlassen. Doch die Inhalte sind so präzise, dass man von einem Wortrealismus sprechen kann, der von vielen Schriftstellern gesucht, aber nie erreicht wurde, weil anders als bei Babak Saed, nicht der bildende Künstler artikuliert, sondern der Poet. Diese Position des Poeten nimmt Babak Saed bewusst nicht ein. Er schreibt keine Gedichte, keine Poesie, keine Prosa, er baut nicht auf im Sinne von leise beginnen und die Spannung steigern. Er sagt vielmehr schlagkräftig und schwer ablesbar, was er sich in seinen Installationen zu einem spezifischen Ort erdacht hat, wobei das Erdachte das Erarbeitete ist, das Konzentrat der Auseinandersetzung mit dem Ort, um dessen Inhaltlichkeit auf den Punkt der Wortverbindungen zu bringen.Bei Babak Saed wird die Sprache lebendig, zum Bild, sie kann gesehen, gelesen, gehört und bildlich erfahren werden.

Prof. Dr. phil. Dieter Ronte

ist Kunsthistoriker und künstlerischer Leiter des Forums Frohner an der Kunsthalle Krems in Österreich. Bis Anfang 2008 leitete er das Kunstmuseum Bonn.

ist Kunsthistoriker und künstlerischer Leiter des Forums Frohner an der Kunsthalle Krems in Österreich. Bis Anfang 2008 leitete er das Kunstmuseum Bonn.

Copyright: Goethe-Institut, Online-Redaktion

Haben Sie noch Fragen zu diesem Artikel? Schreiben Sie uns!

online-redaktion@goethe.de

online-redaktion@goethe.de

Oktober 2008